孟子的人格 中国传统哲学发展的内在理路有着非常重要的作用

中国传统哲学对于许多概念的使用和处理,有着自己独特的思路和方法。就哲学理论的发展而言,先秦时期众多思想概念的出现、演化和发展,对后世思想起着相当重要的影响,有些甚至是决定性的。辨析和梳理这些概念,对于准确把握中国传统哲学思想,探寻中国哲学发展的内在理路有着非常重要的作用。为此,我们试图以《孟子》中的“心”概念为对象,详细检视这一概念在《孟子》原文中的意思表达,进而分析如何获得对其“心”概念解释的合理途径。

一 《孟子》文本中的“心”概念辨析

《孟子》一书“心”字共出现125次。梳理和解释这些“心”字的确切含义,存在诸多困难。根据我们的统计,“心”这一概念大多是与其他词合并使用的。为了明晰孟子使用这些“心”概念的具体用法,我们对之进行了以下分类。

第一类:动词+心,如尽心、用心、有心、动心、戒心、劳心、设心、放心、忧心、养心等,27处;第二类:名词或代词+心,如其心、吾心、何心、是心、此心、我心、斯心、人心、予心、父母之心、君心等,37处;第三类:助词之+心,以及表示心处于某种状态的专有词。前者主要包括不忍人之心、恻隐之心、仁心等,26处,后者指恒心、良心、本心,7处,共33处。这一类涉及心的概念主要是对心的道德价值判断或对道德心所做的限定;第四类:心独立作为一个词使用,25次;第五类:人名孔距心,3处。

在以上概括的《孟子》“心”的使用中,第一类、第二类、第四类、第五类主要属于心的日常使用。前三类心所包含的意义包括想法、态度、观念、意识、看法、主意、心理等,第五类作为人名出现。如“寡人之于国也,尽心焉耳矣。……察邻国之政,无如寡人之用心者。”“尽心、用心”就是用尽心思,发挥主观努力。“夫子言之,于我心有戚戚焉。此心之所以合于王者,何也?”“我心、此心”是指内心的状态,包括心里的看法、想法、态度等。“至于心,独无所同然乎?心之所同然者何也?谓理也,义也。圣人先得我心之所同然耳。”心之同然是心理活动具有的功能,区别于口、耳、目的感觉。从现代语言学的角度看,这些用法可以归属于“心”的普遍性指称范围,语言表达者没有赋予“心”概念额外的涵义。

第三类中出现了一些较为独特的用法。我们将之称为“心”概念的特殊性指称,这是需要讨论的重点。这一类“心”的使用又可以分成两种,一种是用明确的带有道德含义的名词限定心,如不忍人之心、恻隐之心、羞恶之心、辞让(恭敬)之心、是非之心、仁心等。这种用法很容易让人判断出作者对心的价值规定,我们将之称为心的狭义价值规定。另外一种则是用不是非常明显带有道德判断意味的词限制心,如恒心、良心、本心。“恒、良、本”都不带有明确的价值指向,但是在上下文的语义中可以发现作者使用的价值意味,我们将之称为心的广义价值限定。

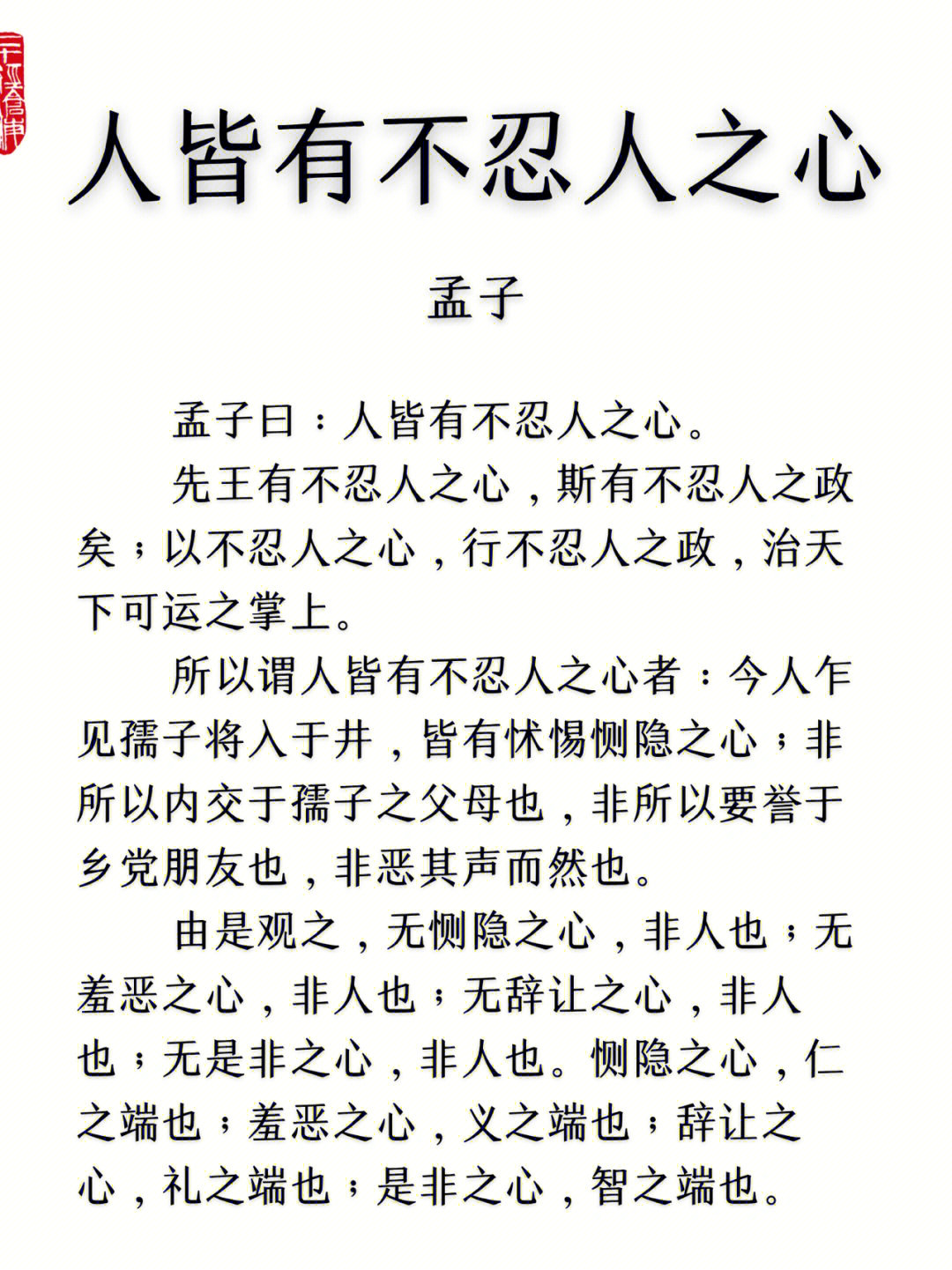

先看其第一种用法,我们以“四心”为例。《孟子》中“恻隐之心、羞恶之心、辞让(恭敬)之心、是非之心”四心同时使用的共有4次,分别见于《公孙丑上》“人皆有不忍人之心”章,《告子上》“告子曰性无善无不善”章,两章皆为每篇之第六章,每章各2次。这两章均属《孟子》中的重要篇章。

“人皆有不忍人之心”章从讨论不忍人之心入手,引出怵惕恻隐之心,进而将恻隐、羞恶、辞让、是非之心四者并论。孟子提出无此四心,即是非人,这是反说。后接着正说,四心分别对应于仁义礼智之四端。最后结论落在“人之有是四端也,犹其有四体也”。人能够扩充这四端,足以保四海,不能扩充,不足以事父母。仔细阅读《孟子》文本,我们发现,本章论述的四心是从讨论恻隐之心的生发引入的。“今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心,非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。”人见孺子入井,怵惕恻隐之心油然而生。“三非”之论就是强调人有怵惕恻隐之心,这是一种本然的道德之心。这是人们自发(油然而生)的道德意识、道德观念。由此可见,恻隐、羞恶、辞让、是非四心是人们面对不同情形产生的不同道德意识,是人们道德心理活动的具体表现。不过孟子认为这些道德心理活动均有其表现的根据,也就是各种德性的价值根基。恻隐、羞恶、辞让、是非的道德意识和观念的根据就是仁义礼智四种德性。故此,孟子提出恻隐、羞恶、辞让、是非之心是仁义礼智之端。郑玄注:“端者,首也。人皆有仁义礼智之首,可引用之。”可见,在孟子看来,人虽然具备仁义礼智四种德性,但必须通过恻隐、羞恶、辞让、是非之类的道德意识和观念才能够表现出来,这就是恻隐、羞恶、辞让、是非之心。所谓首就是对四种德性的表现,这种具体表现有其心理活动的特征,下文将对此做专门讨论。

“告子曰性无善无不善”章是对“人皆有不忍人之心”章的呼应。在这一章,孟子先论恻隐、羞恶、恭敬、是非之心,人皆有之,后将此四心与仁义礼智并论。我们注意到这两章的主要差别在于,前一章将四心说成是四德之四端,后一章则直接将四心说成是四德。

为什么有这种差别呢?比较之后,我们发现两章皆肯定人有四心,但表述方式不同,前一章是反说与正说相结合而论,后一章则是对告子观点的驳论。同时,在四心与四德的关系论述中,两章的表达也不一致。前一章提出四心是四德之端,后一章则不讨论四端,直接将四心等同于四德。

为此我们需要分析四端与四心的关系。历代注家多从萌芽、端绪的角度解释“端”的含义。这种解释有其文字学的根据。但是问题在于,端究竟代表什么?具体说,端指的是恻隐、羞恶、辞让、是非,还是恻隐、羞恶、辞让、是非之心?孙奭疏曰:“孟子言人有恻隐之心,是仁之端,本起于此也。有羞恶之心者,是义之端,本起于此也。”孙奭将恻隐、羞恶、辞让、是非之心看作是端。毛奇龄《剩言补》云:“恻隐之心,仁之端也。言仁之端在心,不言心之端在仁,四德是性之所发,藉心见端,然不可云心本于性。”这与孙奭观点一致,肯定四心是四德之端,也就是四德的表现。这种理解的前提对心与性做了区分,心主要指人的心理活动或意识,性则是人的本质的概括。因此,仁德是通过恻隐之心表现出来的,而不是相反。孟子在“不忍人之心”章想表述的是四德如何发生。从“三非”之论,我们可以看出,四德的产生是一个心理活动过程。如仁德就是恻隐的道德意识、道德心理表现出来产生的一种德性。离开人的道德心理活动,德性是不可能凭空产生的。因为是反说,所以孟子借用了四端论述自己的观点。根据文本表达的逻辑,孟子提出无四心之人,即是非人。但实际上,人都不是非人,原因在于人都有四端。四端就是四心根据不同德性做出的表现。孟子进一步提出,四端犹如四体,有四端而自谓不能者,自贼者也。孟子警示人们,四端之心就像我们的身体一样,如果放弃四端之心,就是对自己的贼害。在本章最后,孟子要求人们都要扩充四端之心,像火之始然,泉之始达一样。能够扩充的人,足以保四海,不能扩充的人孟子的人格,不足以事父母。前者指示了由四端之心到成就四德的光明前景,后者则为人们设置了不扩充四端之心的最为严重的后果,或者说指明了做人的道德底线。这其中包含着将四端之心归于心理活动某种特征的判断。

与“人皆有不忍人之心”章不同的是,“告子曰性无善无不善”章讨论的是现实人性具体如何表现。《告子上》前六章围绕着告子与孟子人性论的不同展开论述,其中前四章是直接就告子与孟子观点的不同进行论辩,后两章是公都子借用告子的观点与孟子进行对话。在这一章,公都子先行介绍了三种人性论,一是告子的性无善无不善,二是性可以为善可以为不善,三是有性善有性不善。这三种人性论均属于自然人性论,即不对人性做任何本质性的判断。由于人性自然,所以就出现了以下各种现实,如文武兴民好善,幽厉兴民好暴,尧与象、舜与瞽瞍并存等。这些现实说明人性之善恶没有确定的状态,这显然是对孟子性善论的批评。对此,孟子予以了驳斥。孟子首先亮出了自己很著名的论断,“乃若其情,则可以为善矣,乃所谓善也。若夫为不善,非才之罪也”。此处的情做实情解。按照孟子的说法,从人的实际情况表现来看,人都是可以为善的,这就是我所说的性善了。至于为什么存在幽厉、象、瞽瞍、纣这些不善的人,并不是因为他们材质、才能的问题。言下之意,人的才能优劣并不影响人可以做一个善人。因为人性皆善。根据这一观点,孟子接着提出恻隐、羞恶、恭敬、是非之心,人皆有之。孟子进而强调四心与四德相互关联,仁义礼智四德是每个人本来固有的。人与人表现出善恶的差别,关键在于是否主动追求仁义礼智的德性。心中不思、不求的人肯定难以发挥自己的才能,也就难以成为人们所期待的善人了。最后孟子引用《诗经·大雅·烝民》的话,并用孔子的解释为自己的观点做最后的论证。“天生烝民,有物有则。民之秉夷,好是懿德。”朱熹对此解释说:“有物必有法:如有耳目,则有聪明之德;有父子,则有慈孝之心,是民之所秉执之常性也,故人之情无不好此懿德者。以此观之,则人性之善可见,而公都子所问之三说,皆不辩自明矣。”

“仁心”见于《离娄上》第一章“离娄之明”章,孟子曰:“今有仁心仁闻而民不被其泽,不可法于后世者,不行先王之道也。”朱熹解释仁心为爱人之心孟子的人格,仁闻为有爱人之声闻于人。朱熹的解释较为平实,也符合原义。可见,仁心是指仁爱的道德心理。

由此看来,第三类中第一种“心”的用法主要是指在有明确道德价值指向影响下的人的心理意识和观念。对这种意识和观念的认识和理解,影响到人们的具体行为,以及对人性本质的看法。

接下来孟子的人格,我们再来分析第三类中第二种“心”的用法。

在7处这种心的用法中,“恒心”出现了5次,“良心、本心”各出现1次。恒心与恒产并用,《孟子》本文认为在民即普通人那里的表现是无恒产则无恒心,有恒产则有恒心。无恒产有恒心的只有士能够做到。“无恒产而有恒心,惟士为能。”赵岐注:恒产,则民常可以生之产业也。恒心,人所常有善心也。后世均沿用此注解释恒心。可见,恒心之心指的是善良的心理状态。

“本心”出于《告子上》第十章“鱼我所欲”章,注家认为本章讨论羞恶之心,因而将本心解释为羞恶之心。根据孟子本章讨论的主题,将本心解释为羞恶之心,与文意契合。故此本心也是指道德心理意识或观念。

最后,我们再来讨论“良心”指的是什么。“良心”在《孟子》中也仅一见,即《告子上》第八章“牛山之木尝美”章。孟子曰:“虽存乎人者,岂无仁义之心哉?其所以放其良心者,亦犹斧斤之于木也,旦旦而伐之,可以为美乎?”朱熹说:良心者,本然之善心,即所谓仁义之心也。焦循解释为:良之义为善,良心即善心,善心即仁义之心。根据这些解释,良心就是仁义之心,与上文的仁心、本心没有太大差别。良心之心也指的是道德心理意识。由此可见,第三类第二种心的含义都是指道德心理意识或观念。从《孟子》所使用的“心”概念来看,没有对“心”概念做涵义扩张式的使用。了解中国哲学传统的人都知道,后世对《孟子》心概念的解释存在一种形而上学化的倾向。很多解释者将《孟子》中的心解释为本体,或者解释成天赋的道德意识,或者解释成先验的道德本心等等。这些解释大行其道,甚至于将孟子哲学思想标签为一种主观唯心主义。如何解释《孟子》中的“心”,就成为理解孟子哲学的重要一环。

二 《孟子》中“心”概念解释的合理途径

韦政通曾在《中国哲学辞典》中列举出中国哲学中“心”的二十种涵义,涉及孟子的有四处,即善心、恶心、认知心、主宰。韦政通提到的善心、恶心与上文分析的《孟子》中的“心”的用法没有差异。他所提出的认知心、主宰,则与本文的分析有别。对此,我们做一简要分析。

《孟子·梁惠王上》:“权,然后知轻重;度,然后知长短。物皆然,心为甚。”韦政通认为此处的“心”是认知心。赵岐注:权,铨衡也,可以称轻重。度,丈尺也,可以量长短。凡物皆当称度乃可知,心当行之乃为仁。心比于物,尤当为之甚者也。欲使王度心如度物也。朱熹、焦循皆从此解。依据这一解释,可以发现此处的心不能作认知心解。从上下文来看,本章是孟子与梁惠王讨论仁政的话题。孟子对梁惠王说,通过权衡、尺度可以衡量物的轻重和长短,对于人心也有衡量的标准,而且还更为明显。朱熹解释说:今王恩及禽兽,而功不至于百姓。是其爱物之心重且长,而仁民之心轻且短,失其当然之序而不自知也。朱熹的解释可能过于直接,但与孟子本意还是相吻合的。此处孟子劝诫梁惠王的意思是,希望梁惠王能够对自己的内心进行衡量取舍,就应该领会如何施行仁政了。这就表明,这里的“心”本身不是指认知心,而是指对心的认识和衡量,是度心,而不是心度。因此,将《孟子》此处的“心”说成是认知心缺乏根据。

公都子问曰:“钧是人也,或为大人,或为小人,何也?”孟子曰:“从其大体为大人,从其小体为小人。”曰:“钧是人也,或从其大体,或从其小体,何也?”曰:“耳目之官不思,而蔽于物。物交物,则引之而已矣。心之官则思,思则得之,不思则不得也。此天之所与我者。先立乎其大者,则其小者不能夺也。此为大人而已矣。”韦政通认为此处的心指主宰,并认为大体就是指心。韦氏将此处的心说成是主宰,其涵义究竟何指,我们并不清楚。同样,将大体等同于心,其根据可能也不充分。为了说清楚此处的心的涵义,我们需要先对大体与小体的意思进行辨析。赵岐注云:“人有耳目之官,不思,故为物所蔽。官,精神所在也,谓人有五官六府。物,事也。利欲之事来交引其精神,心官不思善,故失其道而陷为小人也。此乃天所与人情性,先立乎其大者,谓生而有善性也。小者,情欲也。善胜恶,则恶不能夺之而已矣。”从赵岐的注释可以看出,他认为心官的作用是天之所与情性,是人生而有的善性,这是先立乎其大者。情欲之类则是人的小体。用我们今天的话说,心具有立乎其大者的功能和作用。在本章的前一章,孟子说道:“体有贵贱,有小大。无以小害大,无以贱害贵。养其小者为为小人,养其大者为大人。”朱熹注:贱而小者,口腹也;贵而大者,心志也。将大者归为心志,小者归为口腹,这种解释比较切近孟子本文的意思,也和赵岐注释的想法类似。

上文我们曾经对《孟子》中“心”的概念使用进行了分类,认为“心”单独使用时均指人的心理活动。“心之官则思”的心,显然属于心的普遍性用法,而没有特殊的含义。如果赋予其主宰的含义,也只是从心与耳目所表现出的功能差异的角度来确定的。孟子提出人要先立乎其大者,就是要求人们对以心理活动为主要内容的人的主体因素给予足够的重视,这是决定人修养成长的大体。而对以耳目感官所表现出的情感欲望部分则需要慎重选择,这是影响人修养成长的小体。从其大体者,就能够发挥心理活动的反思功能,从其小体者则有可能被物欲所遮蔽,最终造成大人与小人的不同。大人君子能够自觉地先立乎其大者,其小者就不能夺也。这是孟子心理修养论的确切表达。对此焦循曾指出:“赵氏(指赵岐)以大者指性善,小者指情欲孟子的人格 中国传统哲学发展的内在理路有着非常重要的作用,情欲即耳目之蔽于物。缘性善故心能思,立其大者,则心之思有以治耳目之听视;不立其大者,则耳目之听视有以夺心之思。赵氏以性情言之,盖小故属耳目孟子的人格 中国传统哲学发展的内在理路有着非常重要的作用,大亦不离耳目。以心治耳目,则能全其善性,即养其大体。以耳目夺心,则蔽于情欲,即为养其小体。赵氏恐人舍耳目之听视,而空守其心思,故不以心与耳目分大小,而以善性情欲分大小。此赵氏深知孟子之旨,有以发明也。”我们知道汉代注疏之学,均无大的义理阐发。从对《孟子》本文的注解来看,赵岐注多倾向于平实无奇,其语义表达相对更为接近《孟子》本义。

为了对《孟子》的“心”概念作出更清晰的解释,我们需要对先秦时期人们使用“心”概念的状况进行一番分析。有学者曾对西周以后的金文及先秦有关心字的语义进行了详尽的考察,并认为这一时期的心大都指心思、思想或意念,即心理的活动表现。当时人们在日常的生活体验中,逐渐对心的思想意念的特征有了认识,创造出一大批描述心的活动的文字。如德、惠、爱、慈、忠、仁、敬(上敬下心)、念、顺(一写作上川下心)、忍、勞、懿、志、哲(上折下心)、谋(上母下心、与诲同)、虑、忘、昧(上未下心)。我们以忍字为例。忍字由残忍、忍心的语义,引申为忍耐、容忍之义。《孟子·吿子下》中关于“动心忍性”一段的忍字,是指坚强人的忍耐性情,由此增添人的能力。劳字从双火表示烈焰,烈火烧心以喻劳苦心志。忧、劳两字皆从心,喻劳苦心志之意。

这些从心的字,从不同角度揭示出对心的认识。大致说来,可以分成两个大类。第一类描述“心”能自觉感思德性。心被认为是德性之源,是道德的根基处。这是注重认识的周民族在长期应对现实社会,处理复杂的人际关系,逐渐建立相适应的伦理、道德观念体系过程中,对心能自觉感思德性,实践人生潜能的作用的最高肯定。由此积淀形成充分道德化的关于心的文化心理基础,并在此基础上培育出战国时期儒家心学中以孟子为代表的“尽心知性”的心性道德修养理论。第二类描述“心”有独立认知真理的能力。如哲(上折下心)字表示心有分析判断主动抉择,认知真理的能力,志字反映出心的意志自由能动性。心的本质是独立的思想体,具备自主认知分辨事理的特质。这一类关于心的独立认知的认识,开拓出儒家心学中以荀子为代表的“心知道”的心之独立认知真理的理论。从文字考释的角度,对先秦时期心的概念所包含的意思做以上两种区分,能够很好地帮助我们对这一时期各种典籍中出现的概念作出合理的解释,《孟子》自然也不例外。

既然从文字考释或文本本身我们能够较为清楚地判断某一概念的涵义,那么为何在中国哲学的传承中,不断生发出对原文概念的过度性解释呢?如韦政通认为“从哲学史看,心的涵义尽管复杂,但最主要的有两点:(1)心为人生的主宰;(2)心为宇宙的本体。孟子就心之善而言性善,对前一点已畅发其义。孟子复言尽心知性知天,把心与天之间的关系已沟通,开后世天人合一论的端绪。心在宇宙论的意义,在孟子郁而未发,要等到宋明时代,才有重大的发展。”韦氏的解释非常具有代表性。就《孟子》中的“心”概念而言,不同时代的思想家都从各自的立场出发赋予心以新的内涵。传统儒学中的心学这一流派的产生与此莫不相关。在现代哲学的话语体系中,心学被归结为一种主观的唯心论,这直接与心学对心涵义的取舍和理解相关。如韦政通指出的那样,心学的特色是:(1)以心为宇宙的本体;(2)以心为一身的主宰;(3)众理众德皆摄归于心;(4)圣贤工夫当求诸心。根据上文对先秦时期心概念的分析,我们能够明确得知,至少在孟子那里,他可能不太容易理解心如何成为宇宙的本体这一特点。其余三种特点在《孟子》本文中当不难发现。

为何在儒学发展的潮流中会衍生出将心概念引向形而上学化的倾向呢?我想其最根本的原因在于思想家对心与身所作的分别。在这种分别的基础上,由于各执一端,心概念的普遍性指称往往被搁置在一边,其特殊性指称便逐渐被赋予更多更复杂的涵义。后世学者往往离开《孟子》本文中概念使用的具体情境,多从各自哲学立场出发,附会出更多的意思。心被不断地上升为心体的过程,就体现了历代注家希求借助《孟子》来发挥自己的观点。如果想从哲学观念论的立场解释这一现象,就必须回到对心物问题的反思上来。

在我看来,传统哲学中的心物二元问题是困扰对心概念解释的绊脚石。赖尔认为哲学家关于心理世界和物理世界的划分不过是一种逻辑的错误,事实上并不存在躯体生活和心灵生活的不同,一切心理谓词指称的东西都可以归结为人的行为方式,归结为物理世界的事实。“心并不处在空间之中,所以不能说它在空间上位于什么东西之内,也不能说在空间上有什么东西在它内部活动着。”心与身、物质与精神的相互影响、互相作用,同时也体现在不同层次上物理世界和精神世界的沟通。在一个有人的世界里,并不存在人为划分的物理世界和精神世界。这是朴素物理主义和朴素心理主义可以并存且相互统一的前提。心理活动表现出的意识性、意向性、主观性和因果性等四个特征尤其表现了人作为独特的存在的意义。这种意义不仅对于物理世界而言很重要,对于精神世界也是如此。“心与身是相互作用的,但它们不是两种不同的东西,因为心理现象就是脑的特征。了解这种观点的一个途径,就是把它看作既是物理主义的主张,又是心理主义的主张。”如果我们沿着这样的思路,就会发现,对《孟子》中心概念的任何过度注解都是哲学家思想的自我表达,并不代表《孟子》本文所蕴含的意义。

根据以上理解,我们以“四心”为例做一简单分析。《孟子·公孙丑上》“人皆有不忍人之心”章:“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。”在上文的分析中,我们指出四端就是四心所根据的不同德性的表现。如果根据心理活动具有意向性表现的特点,我们也可以说四端就是四心的意向性。同时,如果心理活动具备意向性,那么其意识性、主观性、因果性也会表现出来。用孟子的话说,恻隐、羞恶、辞让、是非这些心理活动都有其意向性的表现,即对仁义礼智四种道德要求的主观愿望和诉求。这一心理过程体现了道德主体的自我意识,在对四德的意向性追求中,其因果性也内在地包含在其中,即由四心推出四端,四端进一步推出性善。“所以四端之发,各有面貌之不同,是以孟子析而为四,以示学者,使知浑然全体之中而粲然有条若此,则性之善可知矣。”(朱熹《答陈器之》)“近来论学者,言扩而充之须于四端上逐一充,焉有此理!孟子当来只是发出人有是四端,以明人性之善,不可自暴自弃。苟此心之存,则此理自明,当恻隐处自恻隐,当羞恶、当辞逊、是非在前,自然能辨之。”(《陆象山语录》)朱熹和陆象山的这两段话,其实就内在蕴含着对四心心理活动的具体描述。

四端作为四心的意向性,只是对心理活动状态指向的揭明。意向性只要表现出来,就自然能辨之,反之,意向性表现得弱,或没有显示,就是自暴自弃,其结果也就离性善而去了。可以说,四端作为四心活动的意向性表现,就是对心理状态具有善性特征的揭示。“意向性是某些心理状态和事件的特征,它是心理状态和事件(在以下这些词的特殊含义上)指向、关于、涉及或表现某些其他客体和事态的特征。”人的心理活动的意向性决定着各种行为实践。在孟子那里,对仁义礼智的意向性需要通过恻隐、羞恶、辞让(恭敬)、是非四种心理活动显示出来。可见孟子提出的四端虽然无法用现代哲学的概念进行解释,但是通过以上的分析,其四端说蕴含心理意向性的特征还是非常明白的。将四端引向其他方向的各种理解都离开了《孟子》上下文的语境,多少带有过度诠释的倾向。塞尔还提出意向心理现象是我们自然生物生命史的一个组成部分。在这个意义上,我们也可以认为,孟子将四端与四心、四德并论,进而阐释自己的性善论。孟子的这一理论思路,以及《孟子》文本诸多对于作为心理状态的“心”概念的使用,与心理活动的意向性特征是较为契合的。所以塞尔进一步认为,把不包含意向性的系统当作有意向性的系统来研究是拙劣的科学,同样,把有内在意向性的系统作为没有意向性的系统来研究也是拙劣的科学。

以上只是试图借助现代哲学对心理活动本质的理解和认识,对《孟子》文本中“心”这个特定概念可能具有的涵义进行的一种分析,尽可能避免以追求形而上学化的方式来对“心”概念进行注解。其目的在于避免过度注解的同时,恢复文本语境中概念使用的本来涵义。这种对注解“科学化”的追求也只能作为一种理论探讨的尝试,其最终目的还是希望寻求一种对古典文本解释、注释的合理化。我们要想彻底回归到古典文本本身,对其中概念的具体用法及涵义进行注释、诠解,尚需要语言发生学、历史文献学、哲学诠释学等多种方法的综合。