:中国历史上的决定性意义(深度好文)

一

孔子说“有文事者必有武备,有武事者必有文备” (《史记·孔子世家》)。它揭示了一个基本事实即军事绐终是社会生活中的重要组成部分,与之相适应,就是军事史研究理应成为历史学研究的主要对象之一,强化军事史研究,对于推动整个历史研究,深化人们对历史现象的全面认识和历史发展规律的深刻把握,实具有不可替代的意义。

必须重视对军事史的研究,这是由军事在社会生活与历史演变中具有决定性意义这一性质所决定的。“国之大事,在祀与戎。”(《左传·成公十三年》)就中国范围而言,军事往往是历史演进的最直观表现形态。在中国历史上,国家的分裂与统一、新旧王朝的交替换代、政治势力之间斗争倾轧,下层民众的反抗起义,中华民族内部的融汇整合,等等,绝大多数都是通过战争这个途径来实现的。战争是社会生活的焦点,是历史演进的外在表现形式,从大的范围来讲,数千年的中华文明史,某种意义上便是一部军事活动史,抽掉了军事内容,就谈不上有完整意义的中国历史。

更为重要的是在中国历史上,军事渗透于社会生活的各个领域,各个层面兵家思想的体现,成为历史嬗变的指针。具体地说,最先进的生产力往往发源于军事领域,军事技术的进步在科技上呈示引导性的意义,换言之,最先进的工艺技术首先应用于军事方面,最优良的资源优先配置于军事领域:中国历史上的决定性意义(深度好文),最突出的科技效率首先反映于军事实践。这种情况早在先秦时期便已出现,所谓“美金以铸刀剑,试诸狗马;恶金以铸锄、斤、且、属、试诸壤土” (《国语·齐语》);“聚天下之精材”“来天下之良工”,“论百工之锐器” (《管子·七法》),云云,就表明军事技术发展程度乃是整个社会生产力最高发展水平的一个标尺。秦汉以降,军事技术这种标尺地位仍没有丝毫改变,战船的制作水平提高、筑城工艺技术的进步,火药、火器的使用,钢铁先进武器装备的铸造等等,都是该历史时期先进生产力的集中体现,都起着带动其他生产领域工艺技术水平提高的重要作用。

军事在历史演进中的中心地位同样也体现在政治领域。历史上中央集权的强化,各种制度建设的完善、重大改革举措的推行,往往以军事为主体内容。所谓的中央集权,首先是对军权的集中,这以“虎符发兵制”、“杯酒释兵权”,到朱元璋以“五军都督府”代替“大都督府”,清代设置“军机处”等制度设置和行政措施可以看得十分清楚。国家法律制度与规章,也往往是由军队中首先推行,然后逐渐向社会推广。如军功爵制滥觞于春秋时期赵简子的铁地誓师辞:“克敌者,上大夫受县,下大夫受郡,士农工商遂,隶圉人臣免。” (《左传· 哀公二年 》)战国时期普遍流行的“什伍连坐法”、秦国的“二十等爵制”等等,后来也逐渐由单纯的军中制度演变为控制与管理整个社会的奖惩制度。从这个意义上说,军队是国家制度建设的先行者,军事在国家政治发展中起着引导作用。至于中国历史上的重大改革,也几乎无一例外以军事为改革中的主要内容,如商鞅变法中“尚首功”的措施,王安石变法中“保甲”、“将兵”等强兵措施,张居正改革中的整饬边防举措,均是具体的例证。而战国赵武灵王的“胡服骑射”,则更是完全以军事为中心的全面改革运动。

就世界范围而言,军事史作为历史学的重要组成部分也是无可怀疑的。西方早期的历史著作,如希罗多德的《历史》、修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》、凯撒的《高卢战记》、色诺芬的《长征记》,大都是军事史著作。这一传统长期得以延续,使得在当今欧美国家的历史学界,军事史仍然是人们研究的热点问题之一。有关战争、战略、军队编制、作战技术、武器装备、军事地理、军事人物、军事思想等各个方面的研究都比较成熟,并取得了丰硕的成果,杰弗里·帕克主编的《剑桥战争史》就是这方面的代表之一。与此相对应,军事史在历史学界,甚至整个学术界都拥有较高的地位,产生了较大的影响。

在整个军事史的研究体系中,军事思想史也即“兵学史”的研究占有核心的地位,具有指导性的意义。柯林武德指出:一切历史都是思想史。其言信然!我们认为,思想史是历史学研究的主要内容与主体对象,思想史的考察,是历史研究的主要方法。林德增教授曾专门讨论了思想史在历史学研究中的关键作用:历史研究的顺序兵家思想的体现,是从直观的历史文物开始,展开对历史活动(以历史事件为中心)的认识,再进入对历史思想的探讨(叩问思想背景,寻觅思想动机,从事思想反思)。换言之,思想史是最深层次的历史。只有了解人们的思想动机和反思结论,才能理解人的活动的本质。人的活动产物(物的历史),只有通过人的活动才能了解;而人的活动(事件的历史),只有通过人的思想才能说明。只有进入到思想史这个层次,才可能对人类历史有完整而本质的理解与把握。

总之,各个领域深层次的历史都是思想史,思想史研究是历史学研究的最终归宿。这一点,在军事史研究中也没有例外,兵学思想的研究,是军事史研究的主干与重心。换言之,在中国源远流长的军事史中,军事学术思想无疑是其灵魂与核心之所在,它在很大程度上规范了整个军事的面貌,是丰富多姿、异彩纷呈的军事文化现象的精神浓缩和哲学升华,是具体军事问题的高度抽象,也是军事发展规律的普遍揭示。所以,理应成为军事史研究的重点,也应该成为整个学术思想发展史认知中的重要一维。

军事学术思想,用我们比较规范与传统的概念来表述,就是中国古代兵学。所谓“兵学”,指的是中国历史上探讨战争基本问题,阐述战争指导原则与一般方法,总结国防与军队建设普遍规律及其主要手段的思想学说。它渊源萌芽于夏、商、周时代,在春秋战国时期形成独立的学术理论体系,充实提高于秦汉魏晋南北朝时期,丰富发展于两宋迄明清时期,直至晚清让位于近代军事学。

二

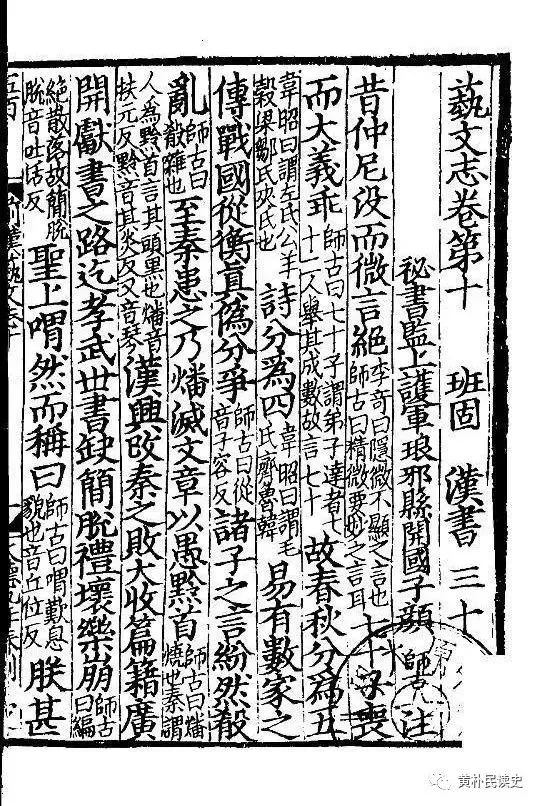

说到中国古代兵学,得先从《汉书·艺文志》说起。众所周知,《汉书·艺文志》在中国学术发展史上具有提纲挈领、举足轻重的地位,它承载了先秦至秦汉学术形态演变的基本脉络,是后世梳理、认知、评判先秦及两汉学术的最重要凭藉。因此,还原《汉书·艺文志》形成的历史场景,再现《汉书·艺文志》编排的内在逻辑,梳理《汉书·艺文志》论列学术的基本考量,对把握先秦秦汉的学术文化整体面貌与基本特征具有关键的意义,而后世对先秦秦汉学术若干重大问题的争论,也往往以《汉书·艺文志》为探讨的逻辑起点与根本核心。套用明代兵家茅元仪评论《孙子兵法》的话来说,就是;“前《汉志》者,《汉志》不遗;后《汉志》者,不能遗《汉志》。”

《汉书·艺文志》是《汉书》“十志”之一。它首先是记载“六艺”百家文献的图书总目录,其内容分为《六艺》、《诸子》、《诗赋》、《兵书》、《数术》、《方技》六略,共收书三十八种,五百九十六家、一万三千二百六十九卷。但同时又是体现先秦至两汉的学术文化发展总成就、总趋势与总特征的理论总结,因为在叙录书目的同时,《汉志》在每种图书之后均有“小序”,在每一《略》之后均撰有“总序”,对先秦至两汉的学术文化的源流、嬗变、特色、价值、影响,都有系统的梳理与全面的总结。

我始终认为:图书的目录分类,不能单纯地视为目录学问题,而是学术思想文化发展状态与特征的综合性、集中性体现。即准确折射了其所处时代的“学科建设”面貌与特色。《汉志》身上这一点有尤其明显的反映。所谓的“经、史、子、集”图书四部分类法,是历经荀勗《中经新簿》、阮孝绪《七录》,至《隋书·经籍志》最终确立的。虽说它在目录学史上有重要的地位与价值,但是明显偏重于纯学理的图书分类,与《汉书·艺文志》的目录体系与学术旨趣有显著的差异。稍加分析,我们能发现,在《汉书·艺文志》中,实用之学与理论之学是结合在一起的,“七略”实际上是“六略”。它传承西汉刘向《别录》、其子刘歆《七略》而来,在刘氏父子的学术总结基础上集粹撮要,遂成文献总目和学术渊薮。

第一略“辑略”,即导言、通论,紧接而来的“六艺略”,就是理论指导,诗、书、礼、乐、春秋、易,即国家的统治思想与文化;“诸子略”,就是中国的学术思想流派;“诗赋略”,就是文学艺术作品;“兵书略”,就是用于指导战争实践的理论及其相应的操作方法;“数术略”,近似于现代的“理科”,“方技略”,颇类似于今天学科体系中的“工科”。这些都是属于自然科学范畴的东西。换言之,《汉志》“六略”,前三“略”,“六艺”、“诸子”、“诗赋”属于同一性质,可归入“道”的层面;而后三“略”,“兵书”、“数术”、“方技”又是一个性质近似的大类,属于“术”的层面。“道”的层面,为“形而上”;“术”的层面,为“形而下”。“形而下”者,用今天的话来说,是讲求功能性的,是工具型的理性,它不尚抽象,不为玄虚,讲求实用,讲求效益。但经史子集里却淡化了这些操作性、实践性的东西,取消了兵书、数术、方技三大类图书典籍的独立地位,将它们纳入“子部”之中。

我认为,《汉志》这样的图书目录分类,从学科体系构筑上考察,显然更全面、更系统。所以,我们今天认知国学的眼光,不应该仅仅局囿于“经、史、子、集”,而理当超越它,而回归到《汉书·艺文志》的学科传统中。西周时期的“六艺”,是培养“全人”人格的,德、智、体、美全方位发展:中国历史上的决定性意义(深度好文),有精神思想的指导:“礼”“乐”。有自然科学知识、文化技能的掌握:“书”“数”。也有军事技能、操作实践能力的培养:“射”“御”。但孔子之后的“六艺”却变成了纯粹的经典文献学知识。换言之,我们今天弘扬国学,要真正超越经史子集的传统,回归理论与实践相结合的中国传统学术的原生态。实际上,经史子集就是次生态,原生形态应该是六艺之学,就是从西周的六艺之学,一直延续到班固《汉书·艺文志》的六略之学。

而“六略”之学之所以向“四部”之学嬗递,当与中国文化性格特征、价值取向的转型有内在的关系,这种转型,从本质上来概括,就是由“尚武”转向“崇文”,由阳刚转向阴柔,由进取转为守成。在先秦乃至两汉社会中,人们普遍推崇“尚武”精神,“执干戈以卫社稷”才是正儿八经的事业,只有孔武有力的武士,才是人群中的精英、社稷的靠山、国家的栋梁,所谓“赳赳武夫,公侯干城” (《诗经·周南·兔罝》),讲的就是这种时代风尚。正如顾颉刚先生所言“吾国古代之士,皆武士也”(《浪口村随笔·武士与文士之蜕化》)。他们是“国士”,地位崇高,万人钦仰:“国士在,且厚,不可当也。”(《左传·成公十六年》)因此,《左传·昭公元年》载郑国贵族徐吾犯之妹择婿时,弃衣冠楚楚“盛饰”、扭眤作态的公子黑(子晳)而取“戎服入,左右射,超乘而出”的公孙楚(子南),其理由就是公孙楚粗犷强悍,有一身的蛮劲,“子晳信美矣。抑子南,夫也。夫夫妇妇,所谓顺也”。

这种魂魄,至两汉而未改,故张骞敢于横绝大漠,致力“凿空”;班超勇于进取开拓,“投笔从戎”;陈汤能斩钉截铁发出铿锵有力的时代强音,“犯我强汉者,虽远必诛!”这种“尚武”的文化精神,折射到当时的图书目录分类,就是“兵书略”独立成为一“略”,是一级学科,学科门类,与“诸子略”并列。而儒、道、墨、法、阴阳诸子,则是二级学科而已,兵家明显高于儒、道、法、墨等其他诸子。但是,在后来“崇文”的文化氛围越来越浓厚的历史背景下,兵家的地位日趋低落,兵书的总量相对萎缩,兵书略作为独立一大门类被取消,归入“子部”之中,且日益边缘化,由“蔚为大国”退化为“蕞尔小国”了。到了清代《四库全书》编纂时,所收录的兵书,仅《孙子兵法》、《司马法》等寥寥二十种而已,这就是目录分类变化背后的学术文化变迁之一个显著事例。

三

概括而言,中国古代兵学主要包括历史上丰富的军事实践活动所反映的战争观念、治军原则、战略原理、作战指导等内容,其主要文字载体是以《孙子兵法》为代表的数量浩繁、内容丰富、种类众多、哲理深刻的兵书。其他文献典籍中的论兵之作也是其重要的文字载体,这包括《尚书》、《周易》、《诗经》、《周礼》等中华元典的有关军事内容;《墨子》、《孟子》、《老子》、《管子》、《吕氏春秋》、《淮南子》等所载先秦两汉诸子的论兵文辞;史书、类书、政书、丛书中的言兵之作;唐、宋、元、明、清诸多文集中的有关军事论述,“汉中对”、“隆中对”、“雪夜对”等由史籍所记载的历代政治家、军事家的军事言行。它们同专门的兵书著作一起共同构筑起中国古代兵学思想的瑰丽宝库。

毫无疑问,中国古代兵学的主要载体是数量浩繁的兵书战典。据许保林《中国兵书知见录》、《中国兵书通览》的统计,而按刘申宁《中国兵书总目》的说法,《汉书·艺术志·兵书略》曾对西汉以前的兵学流派作过系统的区分,将先秦两汉兵学划分为兵权谋家、兵形势家、兵阴阳家和兵技巧家等四个大类。在四大类中,兵权谋家是最主要的一派,其基本特征是:“权谋者,以正守国,以奇用兵,先计而后战,兼形势,包阴阳,用技巧者也,”显而易见,这是一个兼容各派之长的综合性学派,其关注的重点是战略问题。中国古代最重要的兵书,如《孙子兵法》、《吴子》、《六韬》、《孙膑兵法》大都归入这一派。兵形势家也是比较重要的兵学流派,其特点是:“雷动风举,后发而先至,离合背向,变化无常,以轻疾制敌者也”,主要探讨军事行动的运动性与战术运用灵活性,变化性。兵阴阳家,其特征是“顺时而发,推刑德,随斗击,因五胜,假鬼神而为助者”,即注意天候、地理与战争胜负关系的研究。兵技巧家,其基本特点是“习手足,便器械,积机关,以立攻守之胜者也”。这表明该派所注重的是武器装备和作战技术、军事训练等等。秦汉以降,中国兵学思想生生不息,代有发展,但其基本内容与学术特色却基本没有逾越上述四大类的范围。

中国古代兵学思想内容丰富,博大精深,大体而言,它的基本内容是:在战争观上主张文事武备并重,提倡慎战善战,强调义兵必胜,有备无患,坚持以战止战,即以正义战争制止和消灭非正义战争,追求和平,反对穷兵黩武。从这样的战争观念出发,反映在国防建设上,古代兵家普遍主张奖励耕战,富国强兵,居安思危,文武并用。在治军思想方面,兵家提倡“令文齐武”,礼法互补。为此,历代兵家多主张以治为胜,制必先定,兵权贵一,教戒素行,器艺并重,赏罚分明,恩威兼施,励士练锐,精兵良器,将帅贤明,智勇双全,上下同欲,三军齐心;在后勤保障上,提倡积财聚力,足食强兵,取用于国,因粮于敌;在兵役思想上,坚持兵民结合,因势改制等。战略思想和作战指导理论是中国古代兵学思想的主体和精华,它的核心精神是先计后战,全胜为上,灵活用兵,因敌制胜。一些有关的命题或范畴,诸如知彼知己,因势定策,尽敌为上,伐谋伐交,兵不厌诈,出奇制胜,避实击虚,各个击破,造势任势,示形动敌,专我分敌,出其不意,攻其无备,善择战机,兵贵神速,先机制敌,后发制人,巧用地形,攻守皆宜等等兵家思想的体现,都是围绕着“致人而不致于人”,即夺取战争主动权这一根本宗旨而提出和展开的。

总之,以兵书为主要载体的中国古代兵学,数量庞大,哲理深刻,体大思精,内容丰富,可谓是璀璨夺目,异彩纷呈,乃是中国传统文化的重要组成部分,无愧为一笔弥足珍贵的优秀文化遗产。