荀子可说上承孔孟,下接易庸,旁收诸子开启汉儒

荀子可说上承孔孟,下接易庸,旁收诸子,开启汉儒,是中国思想史从先秦到汉代的一个关键。

1

上承孔孟荀子可说上承孔孟,下接易庸,旁收诸子开启汉儒,下接易庸

战国末期,氏族政经制度早已彻底瓦解,地域性的国家体制已经确立。因此,荀子在遵循孔门传统中,也就作了许多变通。例如孔孟只讲“仁义”,不大讲兵(打仗),荀子却大议其兵。而议兵中又仍不离仁义;孔孟以“仁义”释“礼”,不重“刑政”,荀则大讲“刑政”,并称“礼”、“法”,成为荀学区别于孔孟的基本特色。但是这特色又仍然从属于上述儒家轨道,也就是说仍然归结到从“修身”出发。荀子是在新时代条件下的儒家,他不是法家,也不再是像孔孟那样的儒家。这种“不像”,也正表现为荀学中的原始民主和人道遗风毕竟大大削减,从而更为明白地呈展出它的阶级统治面目。

近代人读《荀子》不如读《孟子》那么使人心神旺畅荀子是老子吗,其根本原因恐怕也在这里。荀子的理论是更为条理化,更有逻辑荀子是老子吗,更具有唯物主义的精神;然而却更少那种打动人的原始人道情感和吸引人的原始民主力量。

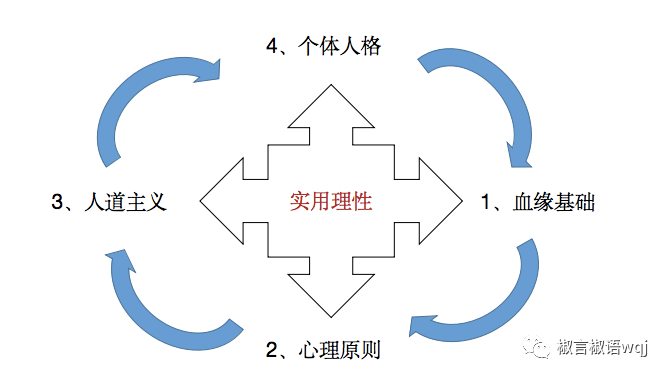

之所以如此,理论本身的原因则在于,同样是所谓“修身”,与孟子大讲“仁义”偏重内在心理的发掘不同,荀子重新强调了外在规范的约束。孔孟荀的共同处是,充分注意了作为群体的人类社会的秩序规范(外)与作为个体人性的主观心理结构(内)相互适应这个重大问题,也即是所谓人性论问题。他们的差异处是,孔子只提出仁学的文化心理结构,孟子发展了这个结构中的心理和个体人格价值的方面(仁学结构的第二、第四因素)),它由内而外。荀子则强调发挥了治国平天下的群体秩序规范的方面(第三因素),亦即强调阐解“礼”作为准绳尺度的方面,它由外而内。

2

“礼”

人所公认,“礼”是荀学的核心观念。“礼”是什么?其来何自? 在当时已不是很清楚了。在荀子这里,“礼”不再是僵硬规定的形式仪容,也不再是无可解释的传统观念,而被认为是清醒理智的历史产物。在荀子看来,“礼”起于人群之间的分享(首要当然是食物的分享),只有这样才能免于无秩序的争夺。

可见,第一,人必须生存在群体之中。第二,既然如此,如果没有一定的规矩尺度来确定各种等差制度,这个群体也就无法维持荀子可说上承孔孟,下接易庸,旁收诸子开启汉儒,而这就是“礼”。有意思的是,现代古人类学家也指出,人性起源于分享食物。两千年前荀子以对“礼”的理性主义的“群”、“分”来解释人禽区别,应该说是一种非常了不起的见解。

总之,“礼”到荀子这里,作为社会法度、规范、秩序,对其源起已经有了高度理智的历史的理解。“礼”这个“贵贱有等,长幼有差, 贫富轻重皆有称者”的“度量分界”,被视作“百王之所积”,亦即是久远历史的成果,而并非只是“圣人”独创的意思。

“类”

正因为从人类生存这一现实性的根本点出发,荀子把“类”看得比“礼”和“法”更高一层,即所谓“礼者,法之大分,类之纲纪也”。所谓“类”,就是指生物族类而特别是指人类而言的秩序规则:“先祖者,类之本也”。就是说,一切社会秩序和规则(“礼”)乃是人作为特殊族类存在所必需的,从而它们就不是根源于先验的心理或本能的道德,如孟子讲的那样。内在的仁义道德必须通由这种外在的规范才有可能存在。

总之,荀子对氏族血缘传统的“礼”赋予了历史的解释,“礼”的传统旧瓶装上了时代新酒。所谓“旧瓶”,是说荀子依然如孔子那样, 突出“礼”的基础地位,仍然重视个人的修身、齐家等等。所谓“新酒”,是说这一切都具有了新的内容和含义,它实际已不是从氏族贵族或首领们的个体修养立场出发,而是从进行社会规范的整体统治立场出发。正因为此,它才不再仅仅着眼于个体的仁义孝悌,而是更强调整体的礼法纲纪,并认为前者是服从于后者的。荀子失去了氏族传统的民主、人道气息,却赢得了对君主统治的现实论证,实际上是开创了后世以严格等差级别为统治秩序的专制国家的思想基础。

性恶论

也正因为从现实的群体规范秩序出发,荀子才有性恶论。孟子讲“性善”,是指人先验地具有善的道德理性。荀子说“性恶”,是说人必须自觉地用现实社会的秩序规范来努力改造自己,所以说“其善者,伪也”,是控制、节制、改变自己内在自然性(动物性)的结果。

可见“性善”、“性恶”之争,来源于对社会秩序规范的根源的不同理解:孟子归结于心理的先验,荀于归结于现实的历史;从而前者着重于主观意识的内省修养,后者着重客观现实的人为改造。而荀子的这个客观现实既包括外在的自然,也包括内在的“人性”。所以,同样一个所谓“修身”,孟荀便完全分道扬镳了。

3

天人之分

从这里,便逻辑地引向荀学的第二大关键:“天人之分”。荀子认为,人要与自然相奋斗,才能生存。因之荀子也就强调刻苦努力,强调人必须“学”。可事而成之在人者,谓之伪”,荀子把“学”与“为”联结了起来,使“劝学”与“性伪”有了内在的联系。这个“学”实质上便已不限于“修身”,而是与整个人类生存的特征善于利用外物、制造事物以达到自己的目的一有了联系:“假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也”。

但把孔子“工欲善其事,必先利其器”这一经验之谈提到极为重要的理论高度,而且它也成为荀子的整个理论的脊梁骨架,使荀子的“礼论”、“性伪”、“劝学”和“天人之分”由之而构成一个严整的体系。

这个严整体系的逻辑基础正是这样:人类(社会)维持自己的生存发展必须组合在一起(“群”)而与自然相奋斗(对付外在的自然),这就产生了“礼”;“礼”是为了“分享”、“止争”,使群体能够存在和延续而建立起的规范秩序;这秩序正在于克制、改造、约束、节度人的自然欲求(改造内在的人性);因此要维系这种社会秩序(外)和节度自然欲求(内),就必须“学”,必须“为”,必须“伪”;可见“学”、“为”对于人便有关系存在的根本意义。这样,“学”、“为”在荀子这里也达到了本体高度。孟子的“学”是“收放心”,回到超越的善的心性本体;荀子的“学”则从“木受绳则直”的外在规范,而可达到“天见其明,地见其光”的宇宙本体。

正是在这基础上,出现了“天人之分”的观念:君子敬其在己者,而不慕其在天者,是以日进也;小人错在己者,而慕其在天者,是以日退也…四大天而思之,孰与物畜而制之;从天而颂之,孰与制天命而用之;望时而待之,孰与应时而使之;因物而多之,孰与骋能而化之…

这已成为人生的颂歌、伟大的名句。它充分表现了人类以自己的力量来赢得生存和发展,从而区别于众多物种之所在。如果说,孟子在中国思想史上最先树立了伟大的个体人格观念;那么,荀子便在中国思想史上最先树立了伟大的人的族类的整体气概。荀子把这种气概提到了与“天地参”的世界观的最高度:天地者,生之始也;礼义者,治之始也;君子者,礼义之始也。为之,贯之,积重之,致好之者,君子之始也。故天地生君子,君子理天地。君子者,天地之参也…

虽然这里讲的是统治者必须努力学习,积极治理,使社会的等级秩序与天地“同理”,但它在理论层次上突出了人能主宰万物而与天地并立,无须任何神意干预的奋斗理想。

“内圣”、“外王”

如果说,孟子对孔学的发扬主要在“内圣”,那么荀子则主要是“外王”。“外王”比“内圣”具有更为充分的现实实践品格, 也是更为基础的方面。人类的心理、道德是在外在实践活动基础之上才能形成并逐渐内化、凝聚和积淀的。

所以,荀子强调的方面,实际是更为根本的一面。而“骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂”。这种勤劳坚韧、孜孜不倦、愚公移山式的实践行动精神,不正是中华民族的重要的现实品德吗?

关于荀子的论著已经非常多了,本文以为,在荀子所有的思想观念中,最重要、最突出的便是上述这点,即追溯“礼”的起源及其服务于人群秩序的需要,从而认为人必须努力学习,自觉地用社会的规范法度来约束和改造自己,利用和支配自然。

“天人合一”

荀子讲的“天人之分”、“制天命而用之”,并不排斥而是包含着对自然(“天”)与人事如何相适应、相符合的重视和了解。荀子不求了解和重视与人事无关的自然,而要求了解和重视与人事相关或能用人事控制和改造的自然。在这相关和改造中,当然就有顺应自然规律的问题。因之,与表面现象相反,荀子虽然提出“天人之分”,却又仍然有着“天人合一”的思想。

总起来,“天人之分”是指某种主观清醒态度和奋斗精神;要有实效,仍必须“天人合一”,即要求以遵循自然规律性为基础。

中国“天人合一”思想根源于历史悠久的农业小生产,这使得即使强调“天人之分”的荀子也在根本上不能脱出这个基础。并且,如果说,《老子》的辩证法可能与兵家有关,那么可否说,荀子这种既强调与天奋争又强调顺天的思想,与古希腊(航海)、近代(工业)不同,是与当时正迅速发展、成熟着的农业相关呢?荀子是极端重视农业生产的,比起许多其他思想家,他更多地谈及了具体农事。农业生产确乎一方面要讲究工具、积极耕作,并与“天(自然)相奋争;另方面,而且是主要方面,又要求注意遵循“天(自然)的客观规律办事。

这种一方面强调工具、劳作以利用自然而“养生”,同时又十分注意遵循自然规律、重视天时地利的长久农业实践活动,也许就是荀子思想的真正根源?它使荀子在世界观上一方面是唯物论,另方面又仍是循环论(“始则终,终则始,若环之无端”:在认识论上,一方面强调“虚一而静”,要求排除主观成见、情感的干扰,客观冷静地去认识世界;另方面又仍然排斥一切所谓不切实际的抽象思辨,强调认识的经验性和实用性。

荀子的思想在前一方面(冷静理智),荀与老、韩有共同处。其不同在于,老、韩是一种旁观式的力史智慧,它是无情的。荀子尽管少讲先验道德和心理情感,却仍然突出了孔门“积善而不忘”的乐观奋斗精神。他斥责“老子有见于诎不见于信”,坚决肯定人类主体的实践力量,强调“与天地参”的人生理想,它是冷静理智而又乐观积极的。也正是这种对待自然的积极改造的思想,使传统的“天人合一观念中原来具有的宗教神秘性质的情感因素,获得了真正现实的物质实践基石,而为后世许多献身现实改革的仁人志士所承继。这便是荀子的伟大贡献所在。尽管它在哲学理论上还没有得到充分的发展。

4

评价

从宋明理学到“现代新儒家”,都一贯秤击荀子,表彰孟子,并以朱熹王阳明直接孟子,认为这才是值得继承发扬的中国思想史的主流正宗。而三十年来国内的研究则又大都只赞扬、表彰荀的唯物论,近则抨击他的尊君尚礼的法家倾向。这些似乎都没抓住荀的要害。

孟子固然有其光辉的一面,但如果完全遵循孟子的路线发展下去,儒家很可能早已走进神秘主义和宗教里去了。正是荀子强调人为,并以改造自然的性恶论与孟子追求先验的性善论鲜明对立,才克服和冲淡了这种神秘方向;同时由于尽量吸取了墨家、道家、法家中冷静理智和重实际经验的历史因素,使儒学的重人为、重社会的传统得到了很大的充实,从而把儒家积极乐观的人生理想提高到“与天地参”的世界观的崇高地位。不是神秘、主宰的“天”,也不是先验道德的人,而是现实生活活动中的人,由于“积学”而成为万物之长,宇宙之光。正是这一观念,为儒家由孔孟的道德论过渡到易庸的世界观再到汉儒的宇宙论,提供了一个不可或缺的中间环节。

荀学通过这种具体方式,发展了孔子仁学的实用理性。这种理性仍然不在对自然作思辨的科学探究,而是站在对自然采取常识的经验立场上,反对一切超经验的迷信和虚妄。从荀子的“天行有常,不为尧存,不为桀亡”,“天不为人之恶寒也辍冬,地不为人之恶辽远也辍广”,到王充“何以知其自然也,以天无口目也…今无口目之欲,于物无所求索,夫何为乎”荀子是老子吗,“天动不欲以生物而物自生,此则自然也”,正是一脉相承的线索。这条线索在中国哲学迈向意志论、目的论或神秘主义时,经常起着重要的抗衡作用。例如,从思孟到董仲舒到汉代谶纬,从魏晋到隋唐,荀子、王充、范缜、刘禹锡、柳宗元等人便分别起了重要的理性清醒剂的解毒抗衡作用。这在中国哲学和中国文化心理结构的形成上具有不容低估的地位。