一、新视角:荀、孟之争非人性善恶之争

孟子道“性善”,荀子言“性恶”,两千多年来,二子之“性”观一直被视为是两种典型且对立的人性论形态,国人熟稔之程度,甚至可以说是家喻户晓,涂人皆知。虽然自清代以来总有学者在尝试论证两种观点间不乏通融或互补的性质,但在二者论争之性质与焦点是为“人性善恶”问题上,却从未出现过质疑和反省。但是,在引入一个新的视角之后,笔者发现,关于荀、孟人性论的传统思维事实上一直深陷在一个“语言陷阱”中而懵然不觉,为人们接代相传而不疑的“常识”其实却是一个似是而非的观念。故,走出陷阱,还原真实,便是本文所要解决的问题。

那么两千年来,那个陷传统于迷途之中的“语言陷阱”究竟是什麽?那个似是而非的观念又是如何生成并令人深信不疑的呢?如果说荀、孟人性论之间并非“善恶”之争,那麽二子论争的实质或核心问题到底是什麽?以下,我们试就此作出梳理和阐释。

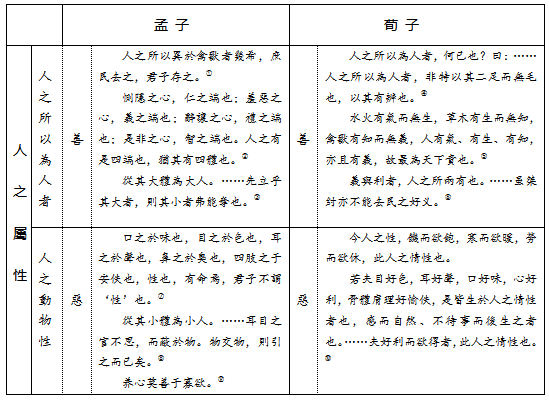

首先,我们来看传统的维度和理路。(图示Ⅰ)

如图所示,传统的思维理路是一个以“性”为前提和出发点而展开的逻辑过程。孟子言“性”,荀子也言“性”,那麽按照形式逻辑的“不矛盾律”,在这个推理过程中,应该遵循的逻辑原则即为“同则同之”[《荀子·正名》],也即是说,从相同的前提出发,只有赋以同样的内容并得出相同的结论,两个命题间才不致形成矛盾和冲突。但我们从图示中却很清楚地看到,同一个“性”字,孟子和荀子却赋予了不同的内容,从而得出了不同的结论。孟子赋予“性”者为“仁义礼智圣”,故道“性善”;荀子赋予“性”者乃“耳目口腹慾”,故曰“性恶”。前提相同,而结论相反:新视角:荀、孟之争非人性善恶,于是乎,一场“人性善恶”之争便无可避免地在荀、孟之间形成并展开。依照逻辑,两个互相反对、互相矛盾的命题或思想,不可能同时为真,其中必有一假。如果孟子是对的,那麽荀子就是错的;而如果荀子是对的,那麽孟子便是错的。当然,实际的情形大家都知道,在占主流地位的传统观念中,孟子备受推崇,而荀子总遭诟病。但无论谁对谁错,有一点始终是确定的和毋庸置疑的,那就是在荀、孟人性论之间展开的是一场“人性善恶”之争。

单从形式上说,此一逻辑推理过程没有任何问题,从前提到结论,清晰严密,合理自然。这也正是其结论所以能够获得普遍认同并流行两千年而未遭质疑的原因所在。

然而,就是这样一个逻辑推理过程,当我们站上一个新的高度、从一个新的视角去重新审视的时候,赫然发现,传统的维度和理路竟然落入了一个大大的陷阱,那个看起来无懈可击的推理过程,不仅前提错误,而且,当然,结论也是错误的。

那麽,这是一个怎样的视角呢?

其次,一个新的维度和理路。(图示Ⅱ)

这是一个基于名实关係而有的视角。从图示中我们可以看到,较之传统的维度和理路,新的维度和理路的不同之处就是前后次序有了一个完全的反转,而这种反转,并非是一个逻辑上的安排,而实乃是对历史及事实的回归与还原。因为从“名”与“实”之现实而真实的关係看,绝非是先有“名”而后有“实”,而是相反,是先有“实”之存在,然后人才“随而命之”[《荀子·正名》]。对孟子和荀子来说,实际的情形当然也是如此。“仁义礼智圣”和“耳目口腹慾”作为“实”,原本存在,在先,是前提;而二人所谓“性”作为“名”或概念,乃人之所命,在后,是结果。由“实”而“名”,这是一个事实上的、本然的顺序和过程,因此,相对于传统的维度和理路而言荀子论人性,我们透过新的视角而达成的首先是一个逻辑与历史的真正一致或统一。

那麽,由这样一个维度去重新审视荀、孟的人性论之争,又会得出什麽不一样的结论呢?毫无疑问,作为“实”,孟子所说的“仁义礼智圣”和荀子所谓的“耳目口腹慾”是属于“异实”,是两种完全不同的事物,那麽按照“异则异之”[《荀子·正名》]的原则,正确的做法当然应该是“分别制名”[《荀子·正名》]以指“实”,也即是说,只要他们使用的是两个不同的名称或概念,两者间便就不会构成衝突和矛盾。但是,实际的情形大家都看到了,面对不同的“实”,孟、荀却给出了一个同样的“名”——“性”。“异实”而“同名”!这于逻辑上显然是不能允许的。于是乎,问题产生了,矛盾形成了。荀、孟之争原来并不是“人性善恶”之争,而乃是一场名实、概念之争,具体说,亦即是如何使用“性”概念之争。是孟子用错了“性”概念?还是荀子用错了“性”概念?这才是问题的焦点和核心。

不过,于此似乎有一不可理喻之处:作为后来者,作为名辨大师,荀子为什麽非要给出一个相同的名称从而挑起一场看似不必要的纷争呢?细研荀学的理路,我们会发现荀子确有其不得已之故。至于此“故”到底为何,下文中我们将会述及,故先不赘。

总之,透过新的视角,传统维度与理路的失误和失察之处已经可以一目了然了。质言之,过往的传统犯下的是一个前提性错误,即把原本不确定的、本属结论的概念当成了确定的、无可争议的事实和前提。以名为实,倒果为因。前提是错误的,结论自然也是错误的。而结果呢,荀、孟间真正的焦点被掩盖,学者们为一个不是问题的问题争论不休两千年!

二、焦点:“性命之辨”与“性伪之辨”

那麽,“人性善恶”对荀子和孟子来说真的不是一个问题吗?换言之,荀、孟之间真的不存在“人性善恶”之争吗?是或者否,答案其实就在《孟》、《荀》本文之中。兹作简录如下:(图示Ⅲ)

若夫目好色,耳好声,口好味,心好利,骨体肤理好愉佚,是皆生于人之情性者也,感而自然、不待事而后生之者也。……夫好利而欲得者,此人之情性也。[《荀子·性恶》]

如其所是的呈现确证了我们在前文中透过新的维度而得到的结论。从引录中我们可以确凿无疑地看到,不管是孟子还是荀子,他们的人性论其实都是地地道道的两层人性论,即,都有对人与禽兽之共通属性即人之动物性之认知,亦都有对“人之所以为人者”即“人之所以异于禽兽者”之觉识。而且,二人皆认为,前者为恶之根源,后者乃善之根据。也即是说,在“人之所以为人”之善恶问题上,荀、孟之间并不存在观解上的相反观点,因而也就根本不可能形成所谓的“人性善恶”之争。荀、孟之于“人”的看法,如果说确实有什麽不同或分歧的话,那麽这种不同或分歧也仅仅表现在他们对“人之所以为人者”之具体内容的认知和觉解上。在孟子,其对“人之所以为人者”之觉解即是所谓的“四心”或“四端”;而在荀子,他所理解的“人之所以为人者”则是所谓的“辨”和“义”。当然,就问题本身而言,此一不同或分歧不可谓不深刻,亦不可谓不重要,但无论多麽深刻和重要,它们都只是对具体内容之认知上的差异,而不是一个人性善恶与否的问题。

诚是,两千多年来,一直被后人从善恶的角度去解读的那场发生在荀、孟间的人性论之争,其实在荀、孟自己那裡,却有别一样性质,另一番模样。它绝不是一场关于人性到底是善还是恶的论争,因为善恶之于荀、孟并未构成问题,真正引发那场论争的其实是一个名实关係问题,荀、孟之争其实是概念之争。

那麽,那究竟是一场怎样的论争呢?引发论争的问题到底是什麽?内容和理路如何?其对荀、孟人性论本身又意味著什麽呢?

一如大家所知,孔、孟、荀所处的时代堪称是中国文化的“轴心时期”,因而也是一个制名迎新的时代。社会、经济尤其是文化的裂变式发展,使原有的范畴、概念已远远无法满足如雨后春笋般涌现出来的新事物和新思想。于是乎,“名守慢,奇辞起,名实乱,是非之形不明,虽守法之吏、诵数之儒,亦皆乱也”[《荀子·正名》],这也正是名辨思潮在当时兴起的背景和语境。而其中,儒家自孔子以来之对“人”的发现——“人之所以为人者”,便属于一种新思想、新事物,是新作新出而亟待“名”之者。荀、孟之争事实上就是围绕如何为儒家思想之新发现——“人之所以为人者”命“名”而展开。在孟子,这项工作是通过“性命之辨”来进行的。其言曰:

口之于味也,目之于色也,耳之于声也,鼻之于臭也,四肢之于安佚也,性也,有命焉,君子不谓“性”也;仁之于父子也,义之于君臣也,礼之于宾主也,智之于贤者也,圣(人)之于天道也,命也,有性焉,君子不谓“命”也。[《孟子·尽心下》]

在这裡我们需要特别注意和瞭解的是,通过“性命之辨”,孟子对传统的“性”概念进行了一次“旧瓶装新酒”的改造,传统“性”概念所涵括的内容(耳目口鼻身及其慾望)被其剥离而统归在“命”一概念之下,而“性”则被其专用于指称儒家之于“人”的新发现——人之所以为人而异于禽兽者(在孟子即为“仁义礼智圣”)。于是乎,“性”,一个原本只是用来指陈人与禽兽之共通属性因而并不具有“人之所以为人者”之内涵和意义的概念,在孟子的哲学体系中,因新内容之进替和新内涵、新意义之生成而变成了一个全新的概念,即变成了一个用以表徵人区别于禽兽之本质属性的概念。

而在荀子,命“名”的工作则是通过“性伪之辨”来完成的。其言曰:

若夫目好色,耳好声,口好味,心好利,骨体肤理好愉佚,是皆生于人之情性者也,感而自然、不待事而后生之者也。夫感而不能然、必且待事而后然者,谓之生于伪。是“性”、“伪”之所生,其不同之征也。[《荀子·性恶》]

凡性者,天之就也,不可学,不可事;礼义者,圣人之所生也,人之所学而能、所事而成者也。不可学、不可事而在天者,谓之性;可学而能、可事而成之在人者,谓之伪。是“性”、“伪”之分也。[《荀子·性恶》]

在这裡,需要先对引言中的“伪”字稍作解释,因为此一意义上的“伪”字在荀学中是一个特别重要的概念。参稽其他篇章中的说法,概括地说,“伪”于荀子可析为两义,一是“存在”义,一是“发用”义。就“存在”义说,“伪”是一种能力,是一种植根于人“心”并以“辨”、“义”为基础而趋向于“善”的能力;而从“发用”义说,“伪”则是一个过程,是一个“伪”而成“善”、合外(仁义法正之理)内(辨义之知能)为一道的过程,用荀子自己的话说,即是一个“心知道,然后可道;可道,然后能守道以禁非道”[《荀子·解蔽》]的过程。明白及此,我们再回头梳理一下荀子的“性伪之辨”。对应于孟子的“性命之辨”,荀子“性伪之辨”的逻辑理路则可大致表述如下:

目好色,耳好声,口好味,心好利,骨体肤理好愉佚,是人之所生而有也,性也,感而自然,亦性也,故君子谓之“性”也;人之有义,人之能辨,是亦人之所生而有也,性也,有伪焉(即“感而不能然,必且待事而后然者”),故君子不谓“性”也。

很显然,与孟子“性命之辨”中的理路和做法不同,一方面,对于耳目口鼻身及其慾望,荀子坚持“约定俗成”的原则,“有偱于旧名”[《荀子·正名》],继续以“性”一概念“名”之;另一方面,对于“人之所以为人者”,传统中并无相应之“实名”、“善名”可用,故当“有作于新名”[《荀子·正名》],荀子于是而命之曰“伪”。

从“性伪之辨”和荀书中的论述,我们可以清晰地看到,作为后起的儒者,荀子非但没有接受和沿用孟子的做法,相反,对孟子的做法表达了严重不满并进行了严厉地批评。在荀子看来,孟子用“旧瓶”来装“新酒”的做法,从根本上违反了“约定俗成”的制名原则,既未守“名约”以言“性”(耳目口腹之欲),亦未作新名以指“实”(即儒家发现之“人之所以为人者”),而是“析辞擅作,以乱正名”[《荀子·正名》],不仅无益于概念的明晰和思想的传达,相反,会愈发导致名实混乱,“使民疑惑,人多辨讼”。依荀子之见,“性”之概念在当时已是一个“约定俗成”的“实名”或“善名”,在习俗和生活中早已形成了其表徵自身并为人们不言而喻的概念属性或规定性,概括说来,有两点:其一,即“生之所以然”,也即“天之就也”,与生俱来,不待人为而有;其二,即“感而自然”或“不事而自然”,也即感物而动,不待思虑而成。毫无疑问,在当时的背景下,这是一个现实的、既成的语境,所以儘管孟子对“性”一概念进行了重新的界定,但当他把“仁义礼智圣”置换到“性”概念之下并以“性善”来标举自己的理念和主张的时候,关于“性”概念的传统思维定式会在自觉不自觉中将其“性善论”纳入到人们久已习惯了的思维理路中,并由此得出一个合乎逻辑的结论:善是生而有之的,亦是感而自然的。

而这样一种观念所造成之后果,无论在理论上还是在实践中,在荀子看来都是灾难性的,因而也是不能被允许和接受的。依荀子之见,后果至少有两点:其一,从制度层面说,即是“去圣王,息礼义”。其言曰:“今诚以人之性固正理平治邪?则有恶用圣王、恶用礼义矣哉!虽有圣王礼义,将曷加于正理平治邪哉!……故性善,则去圣王、息礼义矣。”[《荀子·性恶》]如果“仁义礼智圣”果真乃“性”中固有且是感而自然,那麽圣王、礼义便也就彻底失去了其存在的合法性和意义。欲求正理而去圣王,欲得平治却息礼义,对一个社会而言,这无异于摧毁了大厦的基础却又期望大厦能巍然屹立、不坠不覆,其可得乎?其二,从个人修养层面说,则必造成一严重误导——恃性善而慢修身,任自然而废问学。道理很简单,“富而不愿财,贵而不愿势,苟有之中者,必不及于外”[《荀子·性恶》]。如果“仁义礼智圣”已然是“性”中固有,圆满自足,那麽一切后天的作为和努力如修身养心、拜师问学等等,对人而言便皆成多馀而变得毫无疑义,任何人只需任随“性”之自然,即可毫无阻滞地呈现其“性”中固有的美善,睟面盎背,德充四体,并最终达致“通于神明,参于天地”的圣人之境。“性”概念乱用之后果竟有如此之严重,身为名辨大师的荀子自然不会听之任之、坐视不理,故作“性伪之辨”,辨名析理,严别“性”、“伪”,批评孟子是“不及知人之‘性’,而不察乎人之‘性’、‘伪’之分者也”[《荀子·性恶》],认为由此建构之理论,无“辨合”,无“符验”,“坐而言之,起而不可设,张而不可施行,岂不过甚矣哉!”[《荀子·性恶》]

就实而论,从当时的背景和语境来说,荀子的“性伪之辨”以及他对孟子的批评显然并非无稽之谈,可谓是持之有故,言之成理。但是,历史却跟荀子开了个玩笑。荀子肯定不曾想到,自唐、宋开始,随著孟子哲学作为儒家主流思想的被推崇,其有著独特内涵的“性”概念也逐渐获得了普遍的认同而成了“约定俗成”的“实名”、“善名”,相反,荀子所使用的“性”、“伪”概念却在后代儒者那裡引发了诸多意想不到的误解和混乱,以至于在很大程度上成了后人准确理解和把握其思想与精神的一道难以逾越的屏障。斗转星移,昨是今非,不免令人唏嘘不已。

三、结论:新视角下的荀、孟人性观

视角不同,则视域不同;视域不同,则结论不同。相对于传统的维度,在新的视角之下,荀、孟人性论亦可以有非常不同的观感,以下几点只是初步的结论:

Ⅰ、荀、孟之争非人性善恶之争,而是名实、概念之争。

由孟子的“性命之辨”和荀子的“性伪之辨”可知,孟子之“性”与荀子之“性”,实乃同“名”而异“实”,根本就是两个不同的概念。孟子是“旧瓶”装“新酒”,其所谓“性”已是一个被赋予了全新内涵的新概念,这个全新内涵即是“人之所以为人者”;相反,荀子则是非常自觉地在传统的意义上使用“性”之概念,其所谓“性”指的是而且仅仅是人与禽兽之共通属性,并不具有“人之所以为人”之意义。而且,在荀子的人性观中,也并非没有对“人之所以为人者”之觉解,只是他没有使用“性”而是用了另外一个概念(“伪”)来命名或称述而已。所以,荀、孟人性论之争,绝非如文字、表象所直观显示的那样是“性恶”、“性善”之争,事实上,孟子道“性善”、荀子言“性恶”,就如同孟子说“苹果是甜的”、荀子说“苦瓜是苦的”一样,两个命题间根本构不成矛盾和对立,根本就不在同一个逻辑过程当中。一如前文所述,荀、孟人性论之争,实乃名实、概念之争,具体说,即是“性”概念如何使用、“人之所以为人者”如何命名之争。

Ⅱ、荀、孟人性论皆是两层人性论,并非只是一个“性恶论”或“性善论”。

关于荀子的人性论,牟宗三先生的说法代表了唐宋以来的主流传统。牟先生在其《荀学大略》中这样说:“荀子只认识人之动物性,而于人与禽兽之区以别之真性则不复识。此处虚脱,人性遂成漆黑一团。”并由此判定荀子是“高明不足”、“大本不立”。但是,我们从前文(图示Ⅲ)的引录中却可以真确无误地看到,不管是孟子还是荀子,他们都是地地道道的两层人性论,都有对“人之动物性”的认知,亦都有对“人之所以为人而异于禽兽者”之觉识。在这个问题上,传统的观解显然是犯了一个蔽于“名”而不知“实”的错误,想当然地以为,凡论“人性”,只能而且自然都是在“性”一概念之下展开,凡不以“性”称述的内容,皆不属于“人性”的范畴。于是乎,最后进入法眼的,于孟子就只是一个“性善论”,于荀子则只有一个“性恶论”。把孟子人性论化约为“性善论”,虽然亦有偏失,但代价不大,起码他“大本”未失荀子论人性,正统得立;但把荀子人性论化约为“性恶论”,代价之大却真的是荀子、荀学所不能承受之重,因为它所招致的是“大本已失”、“大本不立”的盖棺论定,招来的是千馀年被驱逐、被罢祀、被百般诟病的悲催命运。其实,如果能够明白和了解荀、孟人性论之争原本是一场名实、概念之争,从而跳脱“性”概念的障蔽荀子论人性,从纯“实”的角度去观察和审视,就会很容易地发现,在荀子的概念体系里,具有“人之所以为人”之意义从而可以与今人所谓“人性”或“人的本质”相对应的概念,并不是所谓的“性”,而是所谓的“伪”,“伪”才是荀子人性论之真正的不可或缺的核心内容。

Ⅲ、荀、孟人性论性质之论定:以“名”定性?还是稽“实”定性?

在此问题上,传统的论定犯了一个以“名”定性的错误,乍见孟子道“性善”,即谓孟子的人性论是“性善论”,看到荀子曰“人之性恶”,就认定荀子的人性论是“性恶论”。一为“性善”,一为“性恶”,工整而严密,于是乎,荀、孟之人性论便无所可逃地成了中国哲学史上最具典型意义且两相对立的人性论形态。事实上,这恰如我们在生活中经常遇到的一种情形,走在大街上,忽听有人喊到一个我们非常熟悉的名字,那麽我们是否可以直接断定那就是我们自己所认识的那个人呢?当然不能!到底是或不是,只有亲眼见证才能确定。对荀、孟人性论性质的论定也是如此,如果我们能够破除“名”之拘蔽,真正据“实”以观的时候,就会发现,传统的论定不只简单、表面:新视角:荀、孟之争非人性善恶,而且偏颇、错误,不合实情。一如图示Ⅲ所展现,荀子和孟子对“人性”的观解,皆非只有一层,而是两层。因此,对荀、孟人性论之把握,当然不能只见树木,不见森林,而应兼顾全体,分层以观。那麽,当我们真的如是去做的时候,看到的又会是怎样一种不一样的情形呢?

从“人之动物性”的层面看:荀子和孟子都承认基于人之动物性的“欲”乃是恶之为恶的内在根源——若不然,孟子就不会称其为“小体”并主张“养心莫善于寡欲”了,如果就此说荀子是“性恶论”,那麽孟子也是“性恶论”。

从“人之所以为人者”之层面看:荀子和孟子都认为善有其在人自身的内在根据——儘管在具体内容上有所不同,孟子主“四端”,荀子主“辨”、“义”,如果据此判定孟子为“性善论”,那麽又怎麽可以说荀子是“性恶论”呢?