季羡林先生曾按照时间先后顺序将中印文化交流划分为不同时期,并认为其中的鼎盛期大致从公元3世纪中叶到10世纪初(265-907)这段时期内在精神文化方面交流的以佛教传入中国为主。尽管现存的资料主要集中在佛教传入中国以及它对中国文化和文学所产生的巨大影响这各方面,但这并不意味着中国文化和文学对印度没有丝毫影响。季羡林先生曾明确提出反对中印文化交流单向论,并认为造成这种表象的原因主要在于印度的史籍缺乏古代印度文学,这给中印文化关系的研究、特别是中国文化在印度传播和影响研究造成了难度。印度著名汉学家师觉月( ,1898-1956)对此也持相似观点。台湾学者糜文开曾撰文论证印度佛教故事吸收中国民间月中兔故事的一则例子。

印度著名汉学家师觉月( ,1898-1956)

可以确证的是,在唐代贞观年间,李义表出使西域,647年,李义表归国后,向唐太宗提到他向东天竺迦摩缕波国童子王()介绍《老子》,唐太宗于是下赦:“令玄奘法师与诸道士(将《道德经》)对共译出,……奘乃句句披析,穷奇义类,得其旨理,方为译之。”[1]如果考虑到玄奘对梵语的掌握和对中印文化的熟悉,那么有理由相信由他翻译的《道德经》应当是一部高质量的译作。由于史料的缺失,因此这部译作在印度的传播、接受情况无法具体考证。但从近现代《老子》在印度的译介情况还是可以看出一些端倪。泰戈尔对中国文化充满敬意和热爱,他在演讲和文章中曾多次引用英文的《道德经》,如在《人在宗教》的《人的天性》一节中季羡林:中国文化和文学对印度没有丝毫影响?,他分别在5处引用了《道德经》,分别是“死而不亡者者寿”“生而不有,为而不恃,功成而弗居。夫唯弗居,是以不去”“不知常,妄作——凶”“殁身不殆”“有德司契,无德司彻”和“益生曰祥”。从他的引用场合和阐释来看,泰戈尔对《道德经》是十分熟悉且认同的。据薛克翘论述古代印度文学,在20世纪80年代,印度北方一些城市的书摊出售印地文和乌尔都文《道德经》季羡林:中国文化和文学对印度没有丝毫影响?,且印地文的《道德经》不止一个版本,其中,北方邦瓦拉纳西全面服务协会出版、1984年4月第三次印刷的译本,既非译自汉文,亦非译自英文,而是译自马拉提文。马拉提文译者在其1959年写的该书序言中说,他是在20年前得到《道德经》的英文译本并将它译为马拉提文的,由此可知印度人至少在三十年代末即已见到英文本的《道德经》。薛克翘认为印度其他文种的本子虽未见到,但仅据已知的四种文本来看,《道德经》在印度的流传已相当广泛,而且已至少流传了半个世纪。

玄奘,汉传佛教史上最伟大的译经师之一

佛教法相唯识宗创始人。

《道德经》并不算严格的文学作品,印地文的《道德经》被意译为《道奥义书》,可见它在印度很大程度上是被当作一部哲学著作。中国古代文学经典在20世纪的印度流传较广的当属诗歌,其中尤以唐诗为代表。在印度国际大学图书馆藏有翟理思1898年出版的《英文韵文中的中国诗歌》( in Verse)和他1901年出版的《中国文学史》( of ),以及英国翻译中国诗歌最多的亚瑟韦利( Waley)于1923年出版的《一百七十首中国诗歌》(A and Poems)。这些都是泰戈尔生前用过的书,在亚瑟韦利书上还有泰戈尔的亲笔划线与注解。因此,可以推断的是,泰戈尔通过英语细读并喜爱上了结构精巧的唐诗,他尤其推崇李白及其诗作。在讨论什么是“现代”文学这个问题时,泰戈尔认为,“现代”不是时间上的概念,而是意愿上的概念,情感的真实、自然是“现代”的核心。李白是泰戈尔心目中现代诗人的代表:“中国诗人李白创作的诗已有上千年的历史,但他仍不失为现代诗人。他的观点就是现今观察世界的观点,他以简洁的语言写下了五言诗和七言诗。”泰戈尔还引用了李白的《山中问答》《秋浦歌(十三)》《夏日山中》《长干行》来证明自己的观点,这显示出他对李白诗歌的熟悉、认同和喜爱。他甚至还曾经将李白一些的诗歌和元稹的一首诗歌从英文翻译成孟加拉语,李白的诗歌是泰戈尔阐述“现代”概念的例子,而元稹的诗歌则是泰戈尔用来说明韵律重要性的素材之一。

泰戈尔曾将李白和元稹的诗歌从英文翻译成孟加拉语

1952年,国际大学中国学院创始人谭云山曾撰写了一篇文章《中国语言文学史》,对中国文学做了概括性介绍,其中也涉及到了传统诗歌,这篇文章的主要目的是介绍中国文学,因而并没有对诗歌进行专门的翻译。他的儿子谭中也曾翻译出版了英译唐诗集。在20世纪50年代,新中国曾组织了外文出版社翻译介绍了许多中国古今名著古代印度文学,这些译作在印度有一定反响。在最近的20余年期间,印度当代作家维克拉姆·赛特( Seth)对唐诗的翻译和传播起到了重要作用。赛特是在泰戈尔之后,极少见的、主动接受中国文化影响的印度作家的典型。赛特曾在中国学习、生活,懂中文。1990年赛特出版诗集《你们那所有入睡者》,其中收入了他翻译的一首杜甫诗《赠卫八处士》。1992年,维克拉姆·赛特翻译的中国诗歌集《三个中国诗人》出版,其中有王维诗12首,李白诗11首,杜甫诗13首,并附有赛特所作13页引言,对这三位诗人做了详细的介绍。这本译诗集1992年在英国和印度同时出版,1994年和1996年在印度再版,可见还是拥有一定的阅读市场。在赛特自己的诗歌中,也有丰富的中国文化意象和唐诗潜移默化的影响。

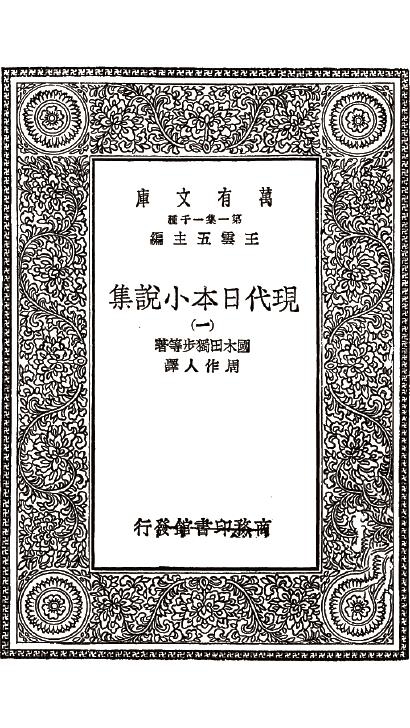

中国现当代文学在印度的翻译、出版比较有限。新中国成立后,中国文化部曾组织过翻译一部分作品,其中包括老舍、茅盾、鲁迅等名家名作,其中鲁迅在印度的影响最大。我国外文出版社曾将《鲁迅全集》(共4卷)和《鲁迅短篇小说选》翻译为英文,也曾将鲁迅的一部分作品翻译成印地语、乌尔都语、孟加拉语、泰米尔语等区域文字,使其在印度流传。此外,印度的一些文学杂志也时常译介一些鲁迅的作品或介绍鲁迅的生平和创作。印度印地语诗人S.瑟克赛纳先生曾以《乡村耍蛇人——读鲁迅的有感》向鲁迅致敬,印度著名戏剧家巴努·巴拉提(Bhanu )的《昌德拉马辛赫别号查马库》( Urf )带有《阿Q正传》的影子,受到印度普通民众的喜爱。2007年,笔者在印度国际大学访学期间,发现鲁迅的作品在孟加拉地区仍拥有不少喜爱者,该校孟加拉语系的阿莫尔·古马儿·巴尔(Amal Kumar Pal)教授正在致力于将鲁迅的部分散文从英文翻译成孟加拉语。

印度的一些文学杂志时常译介一些鲁迅的作品

从这些已被翻译出版的作品来看,20世纪以来中国文学经典在印度的翻译和出版中缺失了很多经典。一般而言,说起中国古典文学经典,除了唐诗宋词,还会被提到是“四大名著”:《三国演义》《水浒》《西游记》《红楼梦》。但遗憾的是,据笔者所知,除《西游记》之外,其余三部题材各异、各具特色,且在中国文学史上拥有重要地位,在国际上也具有相当知名度的经典作品,在印度各主要语言如印地语、乌尔都语、孟加拉语中均没有译本。目前为止,《西游记》只拥有一个印地语全译本。这个译本由中国政府先后聘请的两位印地语专家合作,花费近20年的时候完成,并于2009年出版。但奇怪的是,这个本应具有重大意义的事件,在中印两国都没有获得应有反响。实际上,除去部分专门从事汉学研究的印度学者,大部分印度文学爱好者对这几部古典名著可以说是一无所知。在中国政府组织的翻译行为之外,中国现当代文学的优秀作品在印度得到的翻译和出版十分有限的。“中国当代文学作品有女诗人舒婷的诗歌、小说家谌容的《人到中年》、陈建功的《丹凤眼》、马拉沁夫的《活佛》等被译成印地语出版”。近年来,中印当代文学之间的交流出现了一些可喜的新动向,中印当代诗人、作家的之间出现了多次的、有些是周期性的民间互访和交流活动,如2009年的中国作家和诗人欧阳江河、西川、格非等人与印度当代著名学者、作家、诗人的互动与座谈;2010年在北京、上海等地举行的中印诗乐文化交流活动,中国当代诗人的一些优秀作品也零星地被翻译成英文在印度出版,如欧阳江河、臧棣、西川、翟永明等人的作品。但大部分的中国新诗、大量的当代小说如海子的诗歌、余华的《活着》、莫言的《红高粱》系列、陈忠实的《白鹿原》等这些被公认为在中国当代文学史上占有重要地位的优秀作品,除了在印度的某些汉学家眼里具有价值外,似乎并没有获得印度翻译家和出版界的足够重视。

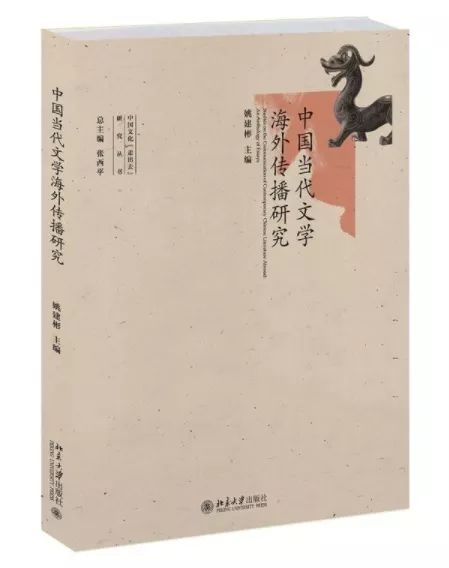

本文选自

北京大学出版社

中国当代文学海外传播研究

主编:姚建彬

ISBN:978-7-301-27214-5

定价:82元

中国文化“走出去”研究丛书|张西平 总主编

中国文化“走出去”研究丛书|张西平 总主编

中国文化“走出去”年度研究报告(2015卷)(张西平)

中国文化“走出去”研究总论(张西平 管永前)

中国当代文学海外传播研究(姚建斌)

中国文化产业“走出去”研究(宫玉选)

中国哲学社会科学“走出去”研究(张妮妮)

汉语国际传播研究新动态——汉语国际传播文献选编(吴应辉)

中国文化艺术“走出去”研究(叶飞)

华语与华文教育“走出去”研究(郭奇军钱伟)